Donde Vêm Nossas Certezas?

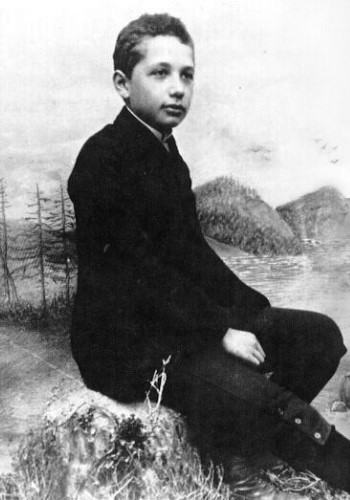

Lá pelos doze anos, quando estudante de uma Escola Católica de Munique, como único judeu, era Einstein obrigado a ouvir as explicações do professor sobre a origem do mundo e do homem. O professor definia cientificamente o que era Deus.

Em casa, o jovem perguntava ao pai judeu, o que pensava sobre esses problemas fundamentais da humanidade; mas o pai, baseado no mesmo texto da Bíblia ou do Talmude, não sabia dar resposta satisfatória, repetindo mais ou menos as mesmas coisas que, há milênios, deturpam as grandes intuições esotéricas dos iniciados, dentro ou fora do cristianismo e do judaísmo.

Um jovem estudante de medicina, Max Talmey, judeu, frequentava a família de Einstein, e o jovem Albert teve longas discussões com ele para aclarar as suas dúvidas – mas nada conseguiu de definitivo, porque o jovem estudante navegava nas mesmas águas da mitologia tradicional.

Certo dia, Einstein caiu doente e foi obrigado a ficar acamado durante algumas semanas. Para distração, alguém o presenteou com uma bússola magnética, com a qual o doente se divertiu magnificamente, dia e noite. Imagine-se! Uma agulha metálica, que aponta invariavelmente para o norte, qualquer movimento que se dê ao invólucro!

Pela primeira vez o jovem Einstein teve uma ideia de Deus não fabricada pelo homem. Adorava o seu pequeno Deus magnético, testemunho autêntico de uma força invisível e infalível do Universo. Quando mais tarde, leu, na filosofia monista de Spinoza, que “Deus é a alma do universo”, lembrou-se dessa pequena bússola onde a agulha magnética simbolizava a alma da Divindade.

A partir desta data, Einstein só procurou Deus na natureza, e não em livros humanos. Deus era a Lei, a voz da natureza, e nada mais…

Entregaram-lhe obras sobre matéria e força, sobre eletricidade, sobre os mistérios do vapor d’água que move máquinas – e Einstein foi se familiarizando cada vez mais com o Deus da natureza. Livros superficiais, romances e novelas não o interessavam.

Nesse período entrou o jovem em um ambiente de revolta universal contra todas as autoridades. Por que é que a sinagoga, a igreja e o próprio Governo não diziam a verdade sobre Deus, sobre o mundo e sobre o homem? Que intenções secretas tinham as autoridades civis e religiosas para manter o homem nessa ignorância?

O jovem Einstein estava em vésperas de se tornar um anarquista e demolidor declarado.

Nesse tempo alguém lhe entregou a filosofia de Immanuel Kant sobre a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. Leu, nesse filósofo, que o nosso conhecimento da verdade e a nossa certeza provêm em parte de elementos da razão humana (a priori) e em parte das experiências externas (a posteriori). Mas, como poderia o homem saber o que vem da sua intuição racional e das suas experiências empíricas?

Einstein não se contentava com essa miscelânea de fonte interna (a priori) e de canais externos (a posteriori). A sua intransigência retilínea queria um “sim” integral e não um compromisso entre 50% de “sim” e de “não”. Na matemática e na lógica pura não se conhece a palavra “talvez” nem a expressão “mais ou menos”. Na matemática, na qual Einstein sempre viu a única certeza absoluta, só se conhece “sim”, e não um “semi-sim” ou um “semi-não”.

Felizmente, nesse mesmo tempo lhe caiu nas mãos o livro do grande pensador escocês David Hume, intitulado Essay on Human Understading (Investigações sobre o entendimento humano). Einstein exultou. Hume fazia ver que o homem não tinha nenhuma possibilidade de compreender as verdadeiras causas por detrás dos efeitos. Causas e efeitos são do mundo empírico, a posteriori, em cuja atuação o homem não pode confiar; deve dar plena e única confiança à sua intuição interior, a priori, para alcançar a verdade e ter plena certeza.

Digamos, antecipadamente, que toda futura atitude de Einstein, que culminou na “teoria da relatividade” e do “campo unificado”, teve seu ponto de partida nesses conceitos filosóficos de Kant e de Hume, que convenceram o jovem de que a verdadeira certeza não é o resultado de uma série de processos empírico-analíticos como pensa o comum dos cientistas, mas que provém em última análise, de uma direta e imediata intuição a priori, dedutiva, oriunda do puro raciocínio, e não de elementos derivados dos sentidos e da mente. “Puro raciocínio” é o termo que Einstein usa para intuição cósmica.

Einstein nunca se convenceu de que causas e efeitos, dependentes do tempo e espaço, possam representar a relatividade verdadeira; admite-os apenas como facticidades ilusórias, necessários para subestruturar a certeza que vem de outras regiões – como ele diz. As facticidades factícias (ou fictícias) são condições, mas não são causa de certeza!

Em consequência disso, Einstein defende a ideia de que o verdadeiro cientista, após a subestrutura empírico-analítica, deve iniciar a sua jornada real nas alturas da razão ou, como ele diz, do “puro raciocínio”, na intuição, no Uno, e não nos sentidos ou no Verso; e do supremo zênite desse Uno racional, deve ele investigar as baixadas do mundo do Verso.

Como chegar a esse Uno, sem passar pelo Verso, disto falaremos em outra ocasião…

As palavras de Einstein dão pleno testemunho de sua mentalidade:

“… do mundo dos fatos não há nenhum caminho que conduza para o mundo dos valores, porque estes vêm de outra região”.

Esta região, na Grécia Antiga, Platão chamou de Mundo das Ideias – imutável, eterno e real.

Quem sabe, um bom tema para desenvolvermos numa próxima oportunidade!

Novamente, voltemo-nos para Einstein, que acreditava que os fatos finitos da ciência não podem conduzir ao infinito da consciência – ou à realidade do valor. O melhor, segundo ele, seria pôr a ciência a serviço da consciência: os fatos a serviço dos valores.

E suas certezas, donde vêm…?

Marcus Vinicius C. de Almeida

Referências:

ROHDEN. Einstein, O Enigma do Universo. São Paulo: Martin Claret, 2005.